2022.07.05

YouTubeで生配信を行う方法とは?手順や注意点について解説

YouTubeは制作した動画をアップロードすることで、全世界の人に向けて情報発信を行える動画配信プラットフォームです。しかし近年では動画投稿だけでなく、リアルタイムで配信を行う「生配信」の需要が高まっています。

やり方次第では大きなメリットを得られるため、企業・個人問わずに活用すべきサービスといえるでしょう。

そこで本記事ではYouTubeで生配信を行うメリット・デメリット、そして実際の配信手順について解説していきます。

目次

YouTubeの生配信とは?

生配信とはリアルタイムで行われる配信方法のことをいい、YouTubeでは「YouTube Live」というサービスが利用できます。

一般的な動画投稿では事前に動画の撮影・編集を行った「完成品」をアップロードしますが、生配信では視聴者を交えながら一緒に撮影を行うイメージです。

視聴者はチャット機能を活用してコミュニケーションを取れるため、配信者との距離が近く、一体感を得られる点から人気があります。

YouTubeの生配信で必要なもの

YouTubeで生配信を行うためには、以下のものが必要になります。

- Googleアカウント:YouTube Liveを利用するために必要

- 配信用の機器:PC・スマートフォンなど、生配信を行う際に使用する機器

- 配信用のソフトウェア:エンコーダ配信を行う際に必要

- Webカメラ・マイク:端末に内蔵されていない場合には別途必要

またYouTube Liveの利用には、事前に配信設定を行う必要があります。初めて設定する際は有効化までに時間がかかる可能性もあるため、余裕をもって設定しておきましょう。詳しい設定方法については後術の「YouTube生配信を行う手順 」にて解説していきます。

YouTubeの生配信を活用するメリット

生配信は通常の動画投稿とはまったく異なる特徴をもち、以下のようなメリットがあります。

- コスト削減につながる

- 視聴者とコミュニケーションを取れる

またリアルタイムだからこそ配信者の本性を見やすいことや、一体となって楽しめるなど、視聴者にとってもメリットが多い手段です。

コスト削減につながる

YouTubeの生配信はパソコンさえあれば時間や場所を問わずに利用できるため、会議や説明会などのコスト削減につながります。

例えば企業が顧客に対して説明会を開催する場合、最低でも以下のものを用意しなければいけません。

- 会場費用

- スタッフの人件費や交通費

- 資料の制作費用

しかし生配信はオンライン上で行われるため、会場費用や資料の制作費用は一切かかりません。またスタッフも進行役として一人用意すれば問題なく開催できることから、スタッフの人件費や交通費を大きく削減できるでしょう。

結果的に参加費用を抑えるなどの新しい戦略も打ち出せ、いままで以上に効果的なPRも可能になります。

視聴者とコミュニケーションを取れる

生配信を行う最大のメリットは、視聴者と直接コミュニケーションを取れることです。

通常であれば完成した動画を公開するため、コミュニケーションを取るとしてもコメント欄のやり取りが大半といえるでしょう。

しかし生配信ではリアルタイムでチャットを入力でき、配信者は即座に回答できます。そのため配信者と視聴者が一体となって楽しめ、コメント欄では出てこなかった本音を拾いやすくなります。

視聴者にとっても配信者が「どのような人なのか」を確認できるため、生配信は双方にとってメリットがあり関係性の強化に効果的な手段です。

YouTubeの生配信を活用するデメリット

生配信はやり直しがきかない一発勝負となり、配信者の経験や技量によって成功できるかが決まってきます。またYouTubeの評価で重要な視聴者維持率が低くなりやすいため、事前に自社の数値把握や分析を行うようにしましょう。

ここではYouTubeの生配信を活用するデメリットについて、以下の2つから解説していきます。

- 取り直しや編集ができない

- 視聴者維持率が低くなる

取り直しや編集ができない

投稿動画では企画・撮影・編集と各フェーズごとにやり直しがきくため、慣れていない場合でも気軽な気持ちで取り組めます。

しかしリアルタイムで行う生配信は、取り直しや編集が一切できません。そのためトーク力やコメントの返し方など、うまく活用できるかは配信者の技量次第といえるでしょう。

また視聴者がどのような動きをするかも読めないため、予想外の行動をとった際の対応力も重要な要素です。

このように生配信では「失敗が許されない状況」で撮影するため、ある程度の台本や対応方法を事前に決めておくようにしましょう。

視聴者維持率が低くなる

生配信は投稿動画よりも視聴者の入れ替わりが激しく、視聴者維持率が低くなりやすいと認識しておきましょう。視聴者維持率とは「視聴者が動画を視聴していた割合」を示し、配信を最初から最後まで視聴すると「100%」になります。

投稿動画は再生前に動画の尺が分かるため、最後まで閲覧する人も多くいます。しかし生配信では明確な撮影時間が決められておらず、1時間や2時間などの長尺になってしまうことも少なくありません。

そのため必然と途中で離脱する視聴者が多くなってしまう点がデメリットです。

またYouTubeでは各チャンネルの評価として、視聴者維持率を重視している傾向があります。したがって視聴者維持率を著しく下げないためにも、段取りを事前に決め、無駄な間がなくなるように工夫することが重要です。

YouTubeで生配信を行う方法

YouTubeで生配信を行う際は、以下の3通りの方法があります。

- Webカメラ配信

- モバイル配信

- エンコーダ配信

配信方法によって制限の有無や向き不向きが異なるため、特徴を理解したうえで活用する方法を選択しましょう。

Webカメラ配信

最も簡単に配信できる方法は、Webカメラ内蔵のパソコンを活用することです。

多くのYouTubeチャンネルが行っている方法となり、ソフトウェアを用意する必要や登録者数の制限がありません。そのため対応したパソコンを一台用意するだけで、気軽に配信を行える点が最大の強みとなります。

詳しい配信手順については後述の「YouTube生配信を行う手順 」にて解説していきます。

モバイル配信

モバイル配信とは、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末を活用した配信方法のことです。

パソコンと同様に端末一つで配信できる点が強みとなりますが、モバイル配信では以下の条件が定められています。

- チャンネル登録者数が50人以上である

- 過去90日以内に、ライブ配信の制限を受けていない

- ライブ配信の設定を有効化している

- Android 5.0以降のデバイスである

またチャンネル登録者数が1,000人以下の場合は、生配信を行えても視聴者数が制限される可能性があるため注意をしましょう。

配信手順はYouTubeアプリを開いて、画面下部の「+」から「ライブ配信を開始」をクリックするだけです。「終了」をクリックすると配信が終わり、チャンネル内にアーカイブが自動作成されます。

初めて配信を行う場合は設定完了までに最大24時間かかることがあるため、事前に設定を済ませておきましょう。

エンコーダ配信

エンコーダとは、取り込んだコンテンツをデジタル変換できるアプリやデバイスのことです。実写としてカメラの映像をそのまま移す場合は、Webカメラやモバイル配信で問題ありません。

しかし高度な作業を行う場合はソフトウェアを介す必要があり、エンコーダ配信が必須となります。

具体的には以下の用途です。

- ゲーム実況

- 画面共有

- 複数カメラの使用

- 音声・映像など外部のハードウェアの使用

また配信する際は、以下のいずれかを用意しなければいけません

- モバイルエンコーダ

- ソフトウェアエンコーダ

- ハードウェアエンコーダ

このようにエンコーダ配信では専用のソフトや設定が必要なため、生配信の上級者向けとなります。そのため生配信に慣れていない初心者の方は、まずはWebカメラやモバイル配信から活用していきましょう。

YouTube生配信を行う手順

YouTubeの生配信を行う手順は、以下の4STEPです。

- STEP0:事前準備

- STEP1:YouTube Liveの設定

- STEP2:配信スタート

- STEP3:配信終了

画像を用いながら解説していきますので、照らし合わせながら設定することをおすすめします。

STEP0:事前準備

事前準備では、まずYouTubeの生配信に必要な配信環境を整えましょう。

具体的には以下の項目を満たす必要があります。

- Googleアカウントの作成

- YouTubeチャンネルの開設

- 配信に必要なツールや端末の準備

- ストリーミング設定

Googleアカウント・YouTubeチャンネルは無料で作成できます。「法人アカウント」もあるため、活用目的に応じて設定しましょう。またYouTubeチャンネル開設後はプロフィール画像やチャンネル説明など、基本設定までを済ませておくとスムーズに生配信が行えます。

YouTubeチャンネルの開設方法や基本設定について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

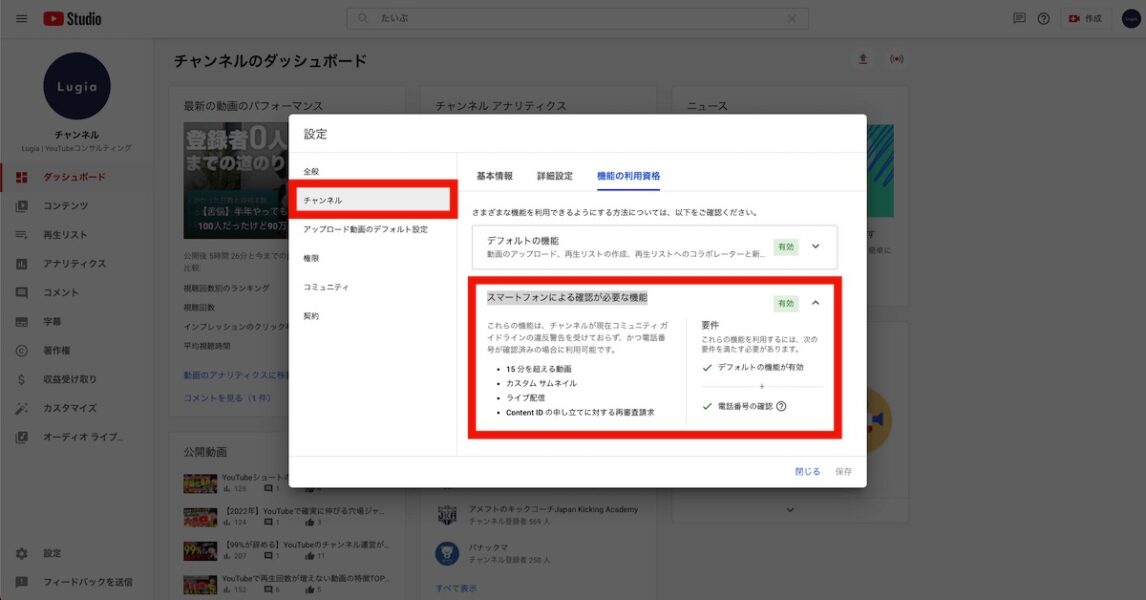

加えて生配信を行う前には「ストリーミング設定」が必要となり、以下の手順で進めていきましょう。

YouTubeにログイン後、メニュー欄から「設定」を選択します。

つづいて左のメニュー欄から「アカウント」を選択し、その後「チャンネルのステータスと機能」を押しましょう。

左のメニュー欄から「スマートフォンによる確認が必要な機能」を選択後、認証をすすめると設定完了です。

STEP1:YouTube Liveの設定

つづいてYouTube Liveの設定を行っていきます。

手順は以下のとおりです。

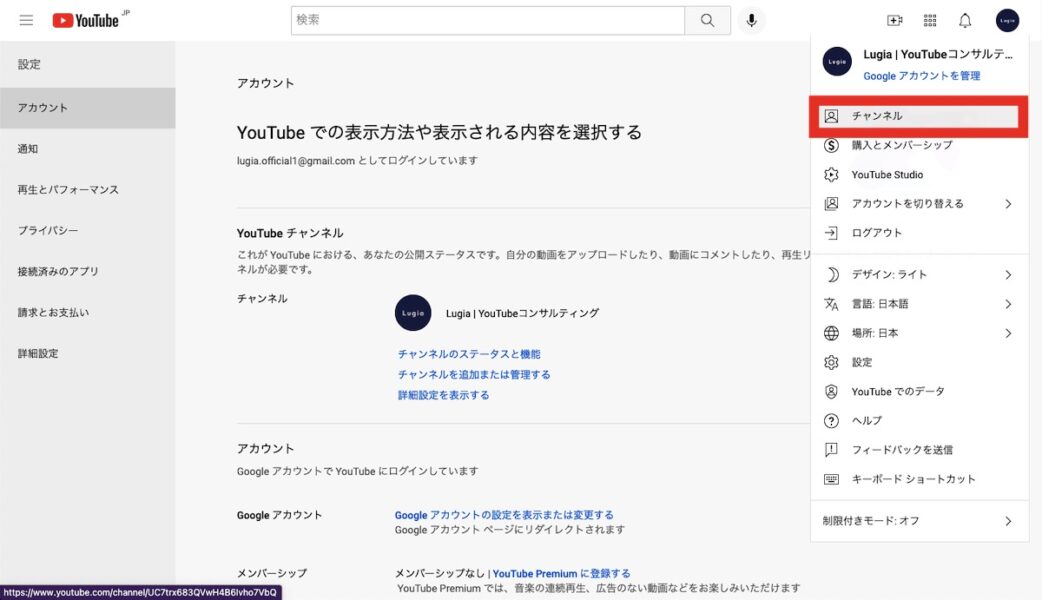

YouTubeにログイン後、メニュー欄から「チャンネル」を選択します。

つづいて画面上部に表示されている「カメラマーク」をクリックし、「ライブ配信を開始」を選択しましょう。

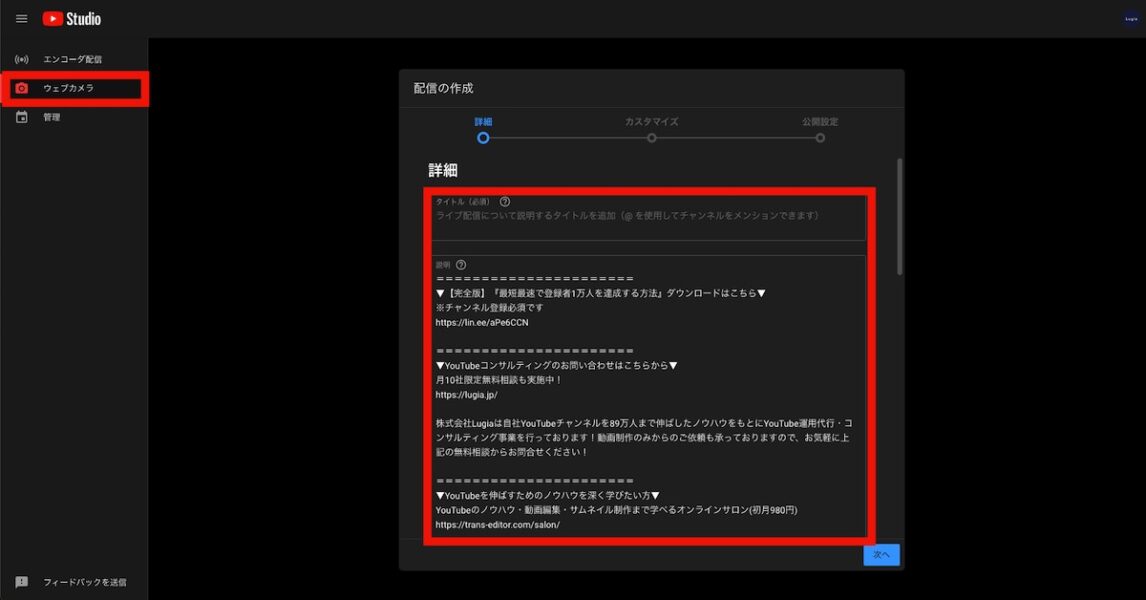

配信ページに移動するため、左のメニュー欄から「ウェブカメラ」を選択します。

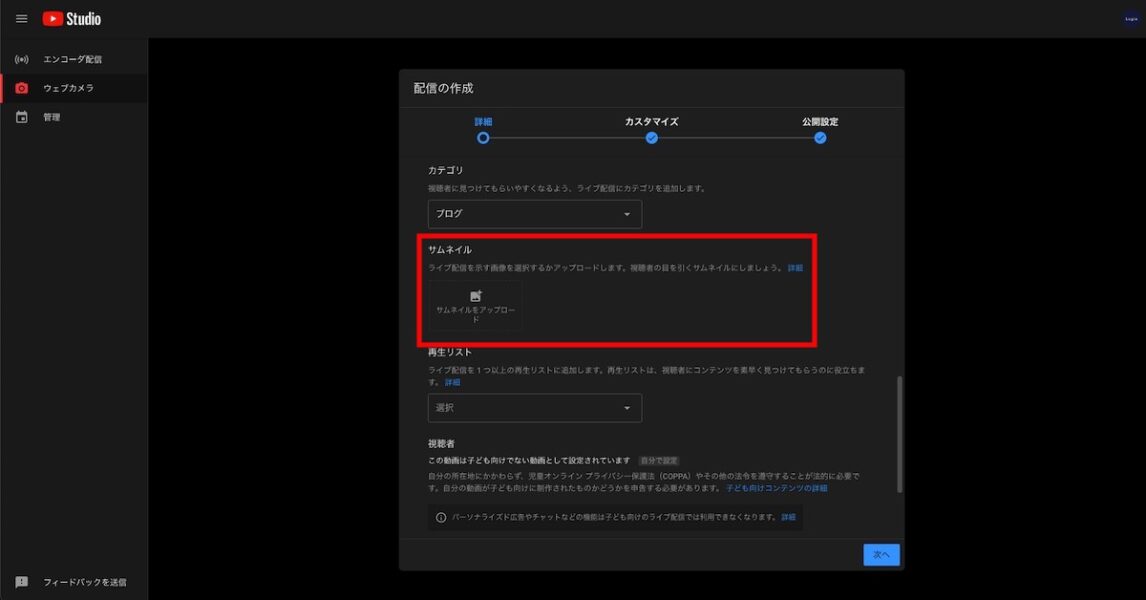

「配信の作成」が表示されたら、詳細欄の「タイトル」と「説明」を入力しましょう。

つづけて「カテゴリ」と「サムネイル」も設定していきます。再生リストがある場合は、「選択」から追加可能です。

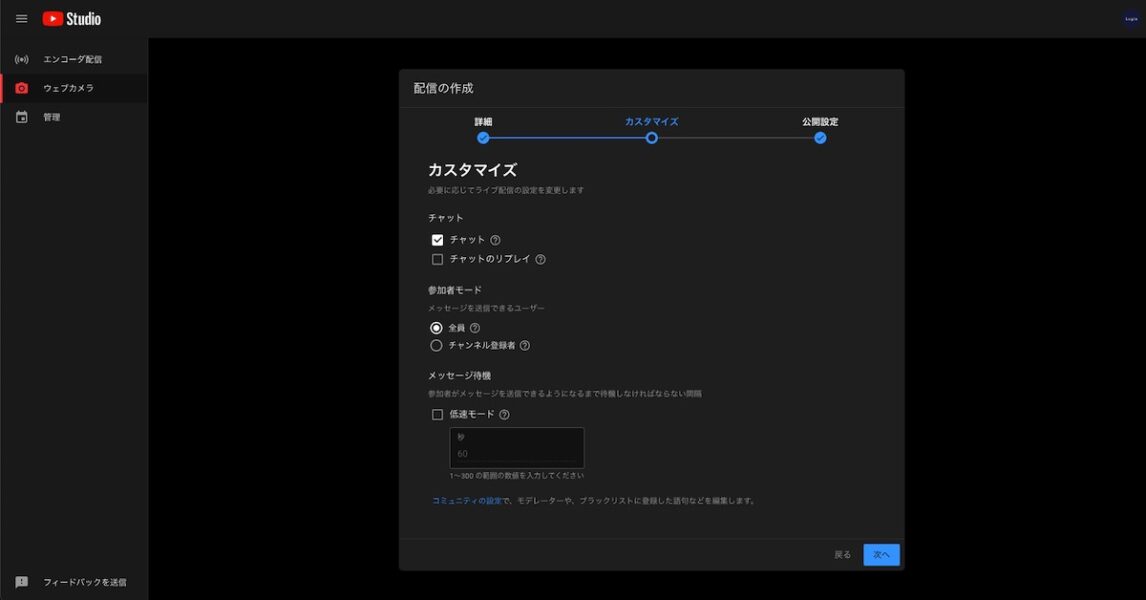

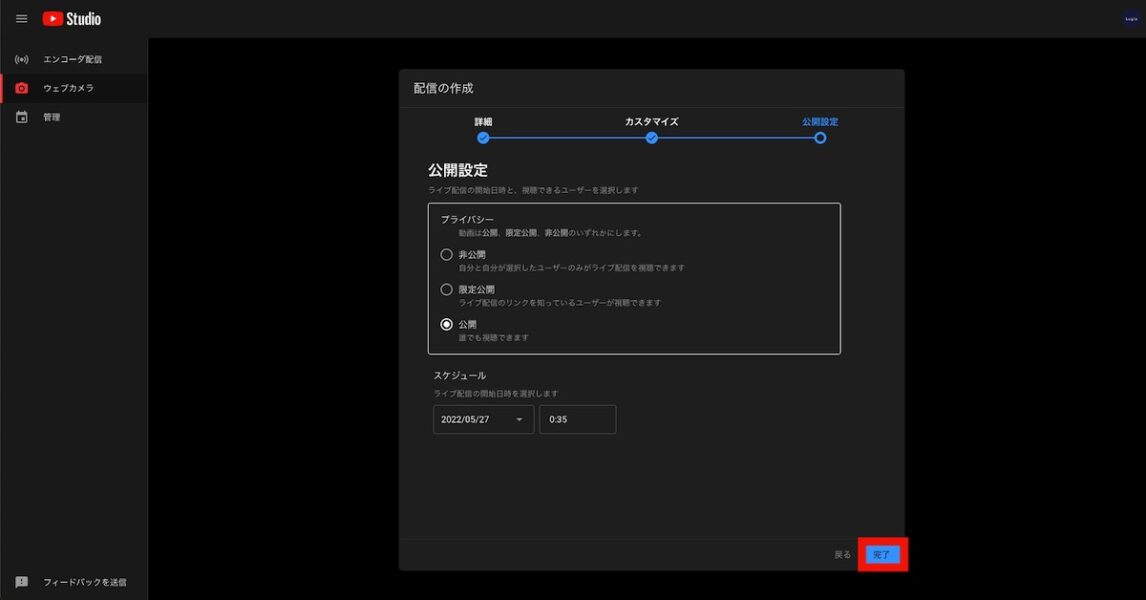

カスタマイズでは「配信の開始日時」と「視聴ユーザーの範囲」を設定できます。また予約機能もあるため、先の日時が決まっている場合はスケジュール設定をしましょう。最後に「完了」をクリックすると、設定完了です。

STEP2:配信スタート

設定画面終了後、ストリームのプレビューというページが表示されます。内容に誤りがないかを確認のうえ、ページ下部の「ライブ配信を開始」を押すと生配信がスタートする仕組みです。

また配信中は以下の項目を操作・確認できます。

- 配信中の動画内容

- 配信時間・視聴者数

- マイク音量

- 視聴者が入力したチャット画面

YouTubeでは「スーパーチャット」と呼ばれる投げ銭機能があり、受け取った際は金額に応じてチャットが表示されます。

また機器の接触不良によってマイクや画面が表示されない場合もあるため、配信直後は正常に機能しているかを確認しましょう。

STEP3:配信終了

配信を終了する場合は、画面下部に表示される「ライブ配信を終了」をクリックしましょう。

撮影時間が12時間未満の場合は、自動的にアーカイブに保存されます。

また配信の切り忘れはありがちなミスとなるため、かならず配信停止していることを確認したうえで終了することが重要です。

YouTubeで生配信を行うときの注意点

生配信を行う際、視聴者数が増えるほど回線は混みやすくなるため、通信が安定するネット回線を使用することが重要です。

目安として、アップロードのスピードの約3〜5倍の速度が出ていれば、安定した配信が可能になります。仮に5Mbps程度でアップロードする場合は、20Mbps程度が出ていれば問題ないでしょう。

またネットワークセキュリティ面も重要な要素となり、企業のパソコンはセキュリティ設定によって生配信が行えない場合もあります。

そのため事前にテスト配信を行い、正常に配信できるかを確認しておきましょう。

YouTubeの生配信のやり方・手順を理解し、効果的に活用していきましょう

YouTubeの生配信は、投稿動画よりも近い距離で視聴者とコミュニケーションを取れるため、関係性を深める手段として効果的です。またWebカメラ内蔵のパソコンさえあれば実施でき、リアルの場で開催する説明会よりも大幅なコスト削減が可能となります。

ただし視聴者維持率が低くなるといったデメリットもあるため、投稿動画のサブとして定期的に実施することをおすすめします。

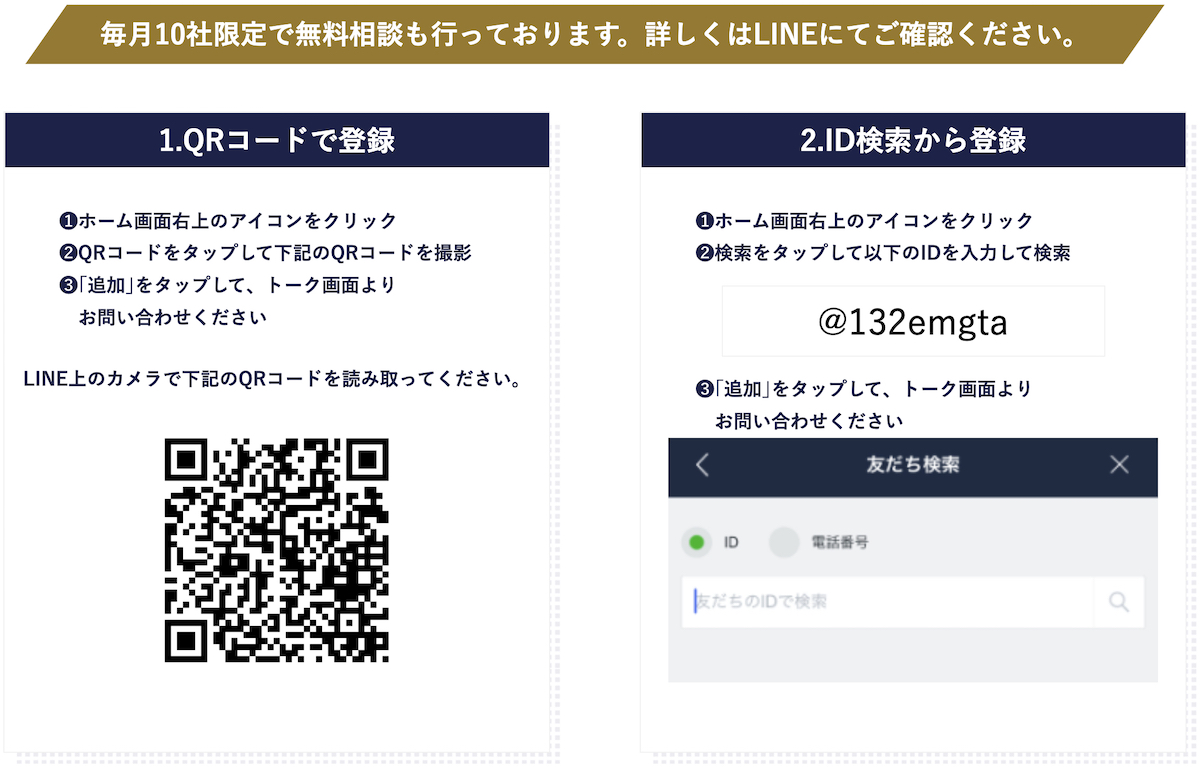

株式会社Lugiaは自社チャンネル「ブレイクスルー佐々木」を登録者94万人まで伸ばしたノウハウをもとに、企業様に合わせたYouTubeの運用代行を支援しています。毎月10社限定のZoom無料相談会も行っており、各企業様にカスタマイズさせた提案をすることが可能です。

無料相談にご興味のある方は、こちらの公式LINEよりお問い合わせください。

早稲田大学先進理工学部応用物理学科を首席卒業後、同大学院を修了。大学院在学中に開始した「ブレイクスルー佐々木」チャンネルにて、登録者を90万人まで増やし、教育系YouTuberとして台頭。2020年10月に株式会社Lugiaを創業し、YouTubeなどのWebを活用したコンサルティング事業を行う。