2022.03.23

【2022年版】YouTubeショートで再生回数が伸びる仕組みをプロが徹底分析

近年、YouTubeを開くとよく目にするYouTubeショート。どの動画をみても数十万回再生、数百万回再生されています。

「こんなに伸びているんだったら自分のチャンネルでやってみれば良いじゃん!」と思ってYouTubeショートをあげてみたけど、「再生回数が全く伸びない…」と悩んでいる方はいませんか?

「再生回数が伸びないからネットやYouTubeで調べてみたけど、どこにもYouTubeショートの伸ばし方を載っていない」と悩まれる方も多いでしょう。

YouTubeショートはリリースされてから1年も経っていないため、誰も伸ばし方をハックできていないのが現状で、伸ばし方を発信しているところは無いのです。

しかし弊社のYouTubeチャンネル「ブレイクスルー佐々木(登録者96万人)」でも実際にYouTubeショートを27本あげたところ、平均再生回数100万回再生、その中でも300万回再生を達成することができました。それによってチャンネル全体の再生回数が上がっただけではなく、登録者数も数十万人一気に増えました。

本記事では、実際に平均再生回数100万回再生を達成した弊社チャンネルの累計2,700万回再生分のデータをプロのYouTubeコンサルタントが徹底分析をして、YouTubeショートで再生回数が伸びる仕組みを徹底分析していきます。

YouTubeショートで再生回数が伸びる仕組みは、どの媒体でも発信されているところがないため、世界初の情報といっても過言ではありません。現在YouTubeで伸び悩まれている方は、是非本記事をご覧になってYouTubeショートを活用してみてください。

またYouTubeショート動画だけでなく、通常の横動画で再生回数が伸び悩まれている方はこちらの記事もご覧ください。

実際に弊社チャンネルで登録者96万人を達成したノウハウをもとに1万文字に渡って解説しております。

YouTubeの再生回数が伸びない原因と対処法【登録者96万人のノウハウを全て公開】

また株式会社Lugiaでは、企業様のYouTubeチャンネルのコンサルティング・運用代行事業を展開しています。

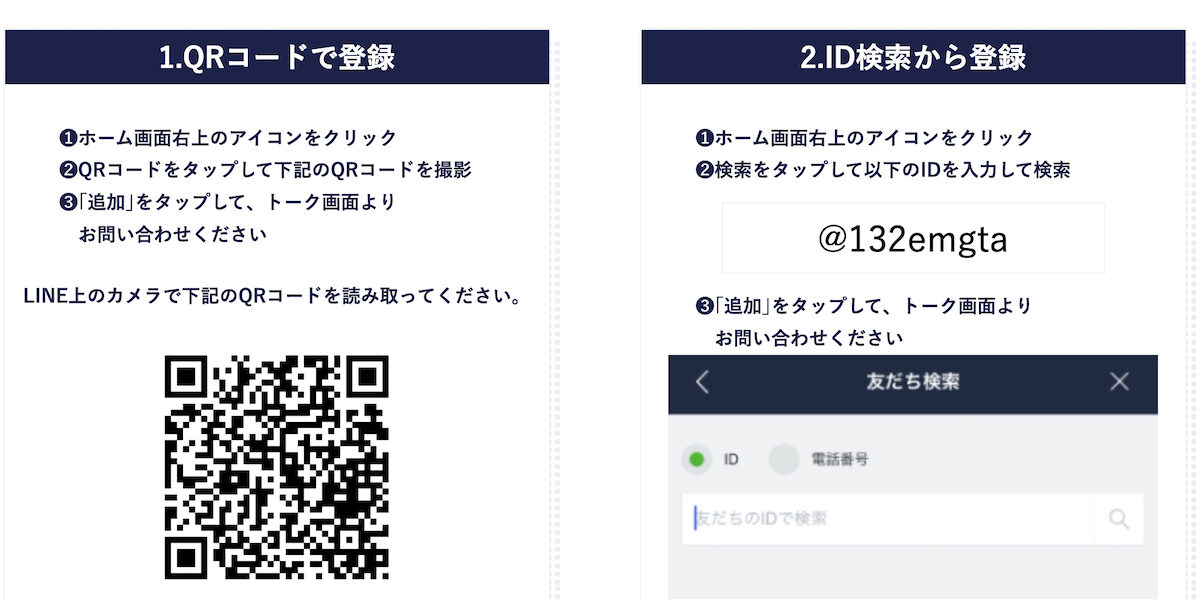

YouTubeでお悩みのある企業様は、毎月10社限定でYouTubeに関する無料相談を実施しています。YouTubeのプロからアドバイスを受けたい方は、お早めに公式LINEよりお申し込みください。

目次

YouTubeショートで再生回数は伸びる?

そもそもYouTubeショートとはなんなのでしょうか?

また「YouTubeショートは再生回数が伸びやすいのか?」「伸びる方法はあるのか?」について解説していきます。

YouTubeショートとは?

YouTubeショートとは、60秒以内の縦動画を投稿できるYouTube動画形式の1つです。

YouTubeショートは2021年6月からβ版としてスマートフォンから視聴・投稿ができるようになりました。

特徴はTikTokと同様に動画視聴中に上にスワイプすることによって次の動画を視聴することができ、従来の横動画と比較して「サムネイル・タイトルを見てクリックする」といった「見たい動画を選択する」という行動を必要としない点が挙げられます。

YouTubeショートは実際に再生回数が伸びやすい?

それでは実際にYouTubeショートは従来の横動画と比較して伸びやすいのでしょうか?

これに関しては、実際にYouTube公式から「新しい視聴者と出会える動画フォーマットです」と言及をされています。

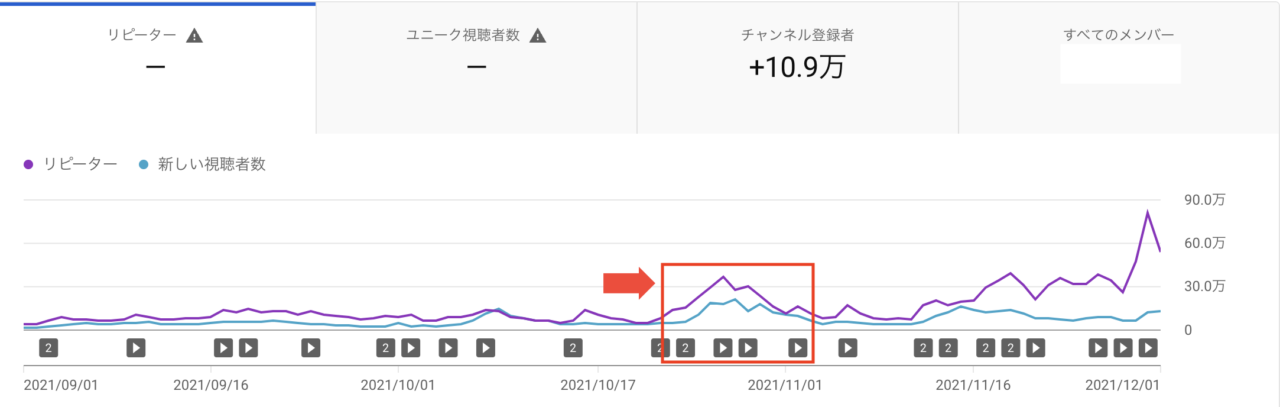

実際に弊社のYouTubeチャンネル「ブレイクスルー佐々木」でもYouTubeショートを投稿したところ、動画を再生した新規視聴者数が通常の10倍になりました。

※紫:リピーター(既存の視聴者)、青:新規の視聴者

このことからも、YouTubeショートは通常の横動画よりも新規の視聴者に届きやすく、再生回数が伸びやすいかがわかります。

また最近はスマートフォン、PCでYouTubeを見てもYouTubeショートを表示する欄ができています。驚くべきことに、そこに表示されている動画は数十万回・数百万回再生されているものばかりです。

このことからも、YouTube上に存在する全てのチャンネルで、YouTubeショートは新規の視聴者に届きやすく、再生回数が大幅に伸び登録者数も一気に増えていきやすいと考えられます。

YouTubeショートで再生回数が伸びる仕組みは解明されていない

これまでにYouTubeショートは再生回数を伸ばす非常に良い方法だとお話をしましたが、現在に至るまでYouTubeショートで再生回数が伸びる仕組みというのは解明されていません。

従来の横動画だとYouTube公式で伸びる仕組み(アルゴリズム)が発表されていますが、YouTubeショートはサービスをスタートしたのが最近ということもありアルゴリズムが発表されていません。

さらに、YouTubeショートはリリースされてから日数が経過していないこともあり、どのYouTube・Webサイトでも伸びる仕組みというのが発表されていません。

そこで、株式会社LugiaのYouTubeコンサルタントである奥山幸生が実際にブレイクスルー佐々木チャンネルで平均再生回数100万回超、累計2,700万回再生されているという成功事例があるではないかということで分析をしていきました。

結果としてYouTubeショートの再生回数を伸ばすために必要な因子を4つ同定しました。

そこから、現在のYouTubeショートが伸びる仕組み(アルゴリズム)を考察し、今後YouTubeショートを伸ばすために必要なことを本記事では解説していきます。

ここからは実際に分析した内容と結果、考察を記載していきます。

YouTubeショートと横動画の伸び方の違い

まずは実際に分析する前にYouTubeショートと横動画の伸び方の違いについてお話しします。

実際、弊社YouTubeチャンネル「ブレイクスルー佐々木」でも2021年10月以降にYouTubeショート動画を投稿していきました。そこでYouTubeショートは従来の横動画と再生回数の伸び方が大きく違うということに気付きました。

YouTubeショートと横動画の再生回数推移の違い

こちらは従来の横動画とYouTubeショート動画の再生回数の推移を示す図です。青色のグラフは従来の横動画、紫色のグラフがYouTubeショート動画の再生回数の推移を示しています。

こちらの図から下記のことがわかります。

- 従来の横動画は初日から動画が視聴されていき1~2週間後に再生回数が頭打ちする

- YouTubeショートは公開後数日はそこまで再生されないが、数日後に爆発的に再生される

この再生回数の推移だけでもYouTubeショートと従来の横動画とのアルゴリズムの違いは明らかに異なることがわかります。

横動画は公開後にブラウジング機能で再生されていく

こちらの図はブレイクスルー佐々木チャンネルで公開後1週間ほどで100万回再生を達成した動画のアナリティクスデータです。再生回数のうち、どこ経由で視聴されたか(トラフィックソース)を示しています。

トラフィックソースの種類は以下のものが挙げられます。

- ブラウジング機能:YouTubeトップページ等経由で視聴

- 関連動画:他の動画の横、または動画の再生直後に表示される関連動画経由の視聴

- YouTube検索:YouTube検索窓からキーワードを入力し、その検索結果経由の視聴

- チャンネルページ:自分のYouTubeチャンネルページ経由の視聴

- 外部:YouTube以外の媒体に記載された動画URL経由での視聴

- ショートフィード:ショートフィード経由の視聴

上図から明らかですが、従来の横動画は投稿初日からブラウジング機能で多く視聴されていることがわかります。

このことから、横動画を投稿するとYouTubeのトップページに動画がオススメされて、そこからユーザーは動画を視聴していることがわかります。

YouTubeショート動画は初日から再生されず、数日後に爆発的に再生される

こちらの図は現在までに300万回再生されているブレイクスルー佐々木チャンネルのYouTubeショート動画のアナリティクスデータです。こちらも各トラフィックソースごとの再生回数の推移を示しています。

上図を見ても明らかですが、YouTubeショート動画は初日にそこまで再生されず、数日後にショートフィードで大きく再生回数が増加していることがわかります。

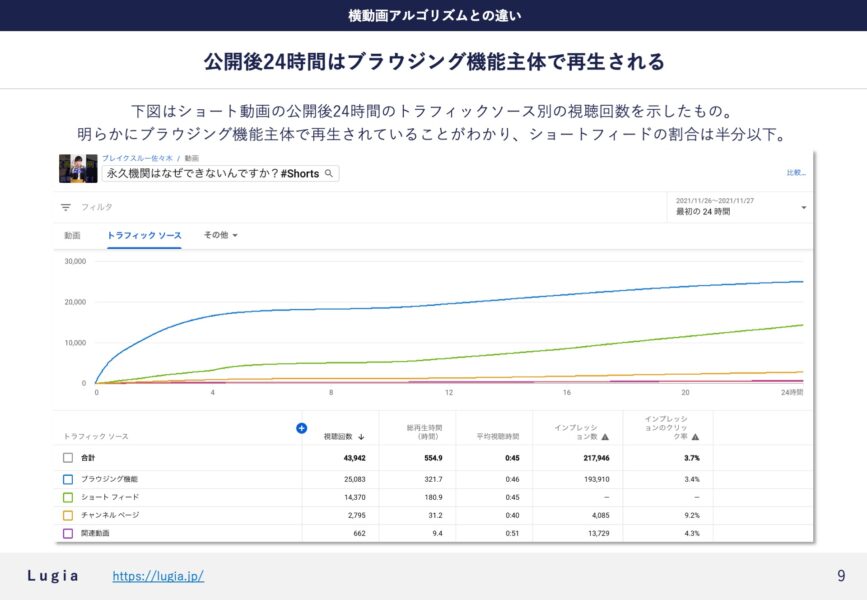

公開後数日はそこまで再生されておらず、上図からもどのトラフィックソース経由で動画が再生されているのかがわかりにくいため、公開後24時間に絞って再度アナリティクスデータを確認してみました。

その結果がこちらになります。

驚くべきことにYouTubeショート公開後24時間はブラウジング機能主体で視聴されていることがわかりました。

YouTubeショートは3段階の拡散期が存在する

これらの結果から、YouTubeショート動画は上図のような3段階の拡散期があることがブレイクスルー佐々木チャンネルでは観測されました。

- ①ブラウジング拡散期

- ②第一次ショートフィード拡散期

- ③第二次ショートフィード拡散期

①ブラウジング拡散期

第一段階であるブラウジング拡散期では、従来の横動画と同様のブラウジング機能(YouTubeトップページ経由)での視聴がされていきます。

ここでは従来の横動画と同様のアルゴリズムであるクリック率・総再生時間などの因子により再生回数の大小が決定されていくでしょう。

②第一次ショートフィード拡散期

第二段階である第一次ショートフィード拡散期になると、第一段階で主体に視聴されていたブラウジング機能よりもショートフィード経由での視聴が有意になります。

③第二次ショートフィード拡散期

第三段階である第二次ショートフィード拡散期になると、第二段階で主体に視聴されていたショートフィードで爆発的に再生回数が増加していきます。

このようにYouTubeショートには3段階の拡散期が存在し、再生回数が増加していくことがわかりました。しかし、ここで以下のような疑問が生じました。

- 300万回再生されているものもあれば、数十万回再生で止まっている動画もある。この違いは何か?

- 動画によっては第一段階のブラウジング拡散期で終わっているものもある。その理由は何か?

主に再生回数の伸び悩みに関する疑問です。

これらを知りたいがために様々なWebサイトや動画を見漁ってみましたが、どこにもその答えは存在しませんでした。

そこで、自社YouTubeチャンネルであるブレイクスルー佐々木の累計2,700万回再生されているYouTubeショート動画全てを分析して、YouTubeショート動画のアルゴリズムに影響を与える因子を分析していこうと思いました。

ここでもし重要な因子が発見できたら、今後のYouTube運用において、その因子の良し悪しをYouTubeアナリティクスデータを見て改善していけば済むからです。

以降で、その調査方法や分析結果を紹介していきます。

YouTubeショートで再生回数が伸びる仕組みを分析

弊社YouTubeチャンネル「ブレイクスルー佐々木」に投稿されている27本のYouTubeショート動画について分析を行っていきました。その調査方法や分析結果を紹介していきます。

分析の流れ

本調査は上図のような3ステップで行っていきました。

まずステップ1では、ブレイクスルー佐々木チャンネルに投稿されている27本のYouTubeショート動画のアナリティクスデータのうち再生回数に影響を与える因子をスクリーニングしていきました。ここで再生回数と相関関係のある因子を同定していきます。

次のステップ2では、ステップ1で同定したYouTubeショート動画の再生回数に影響を与える因子の機能をより詳細に分析するために、ブレイクスルー佐々木チャンネルに挙げられている27本の動画を「再生数 大」「再生数 中」「再生数 小」の3パターンに分類しました。

最後のステップ3では、ステップ1で同定した因子に関して、ステップ2で分類した3パターンの動画でどのような働きをするのかをより詳細に分析をしていきました。

ここでは7日間に渡る経時的な調査を行うことにより、YouTubeショートで再生回数が伸びる仕組みを明らかにしていきました。

①YouTubeショートの再生回数に影響を与える因子をスクリーニング

まずは未だ明らかにされていないYouTubeショートの再生回数に影響を与える因子を大規模なスクリーニングを行うことによって明らかにしていきました。

YouTubeショートの再生回数と10個の因子が相関関係があった

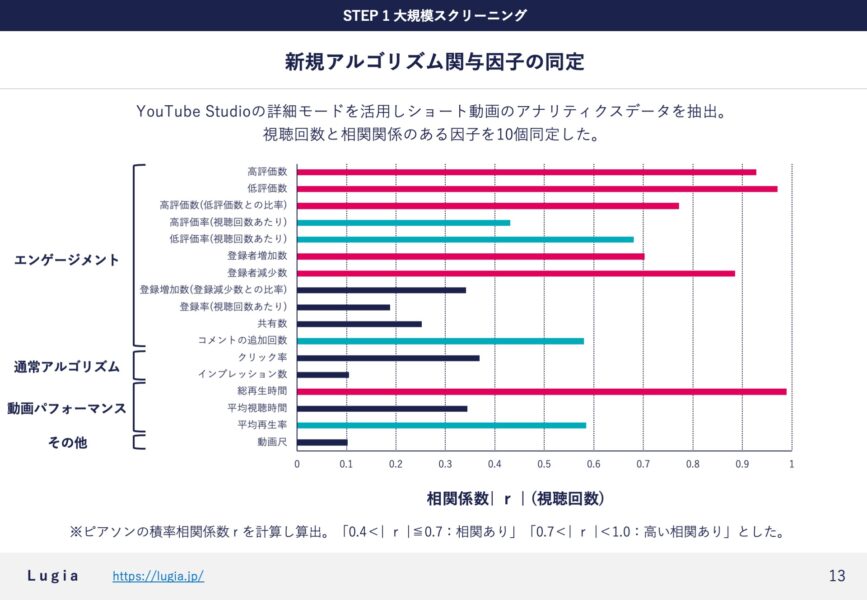

まずはブレイクスルー佐々木チャンネルにあげられている27個のYouTubeショート動画のアナリティクスデータから様々な因子(例. クリック率・高評価数など)を抽出しました。

その後、YouTubeショート動画の再生回数と相関関係があるかどうかを分析しました。

その結果が以下の図になります。

縦軸には各因子、横軸には再生回数との相関係数(相関関係の強さを示し、0.4以上の値を示すと相関関係があることを示す)を示しています。

縦軸の各因子に関しては、図示している通りの4パターンにカテゴライズできます。

- エンゲージメント:視聴者が動画やチャンネルに反応することを示す因子

- 通常アルゴリズム:従来の横動画アルゴリズムで重要とされる因子

- 動画パフォーマンス:YouTube公式から発表されているアルゴリズムに重要とされている動画パフォーマンスにあげられている因子

- その他:上記に当てはまらない因子

グラフの色は「ネイビー:相関無し」「ターコイズ:相関あり」「ピンク:強い相関あり」を示しています。

上図からも明らかですが、10個の因子がYouTubeショート動画の再生回数と相関関係があることがわかりました。

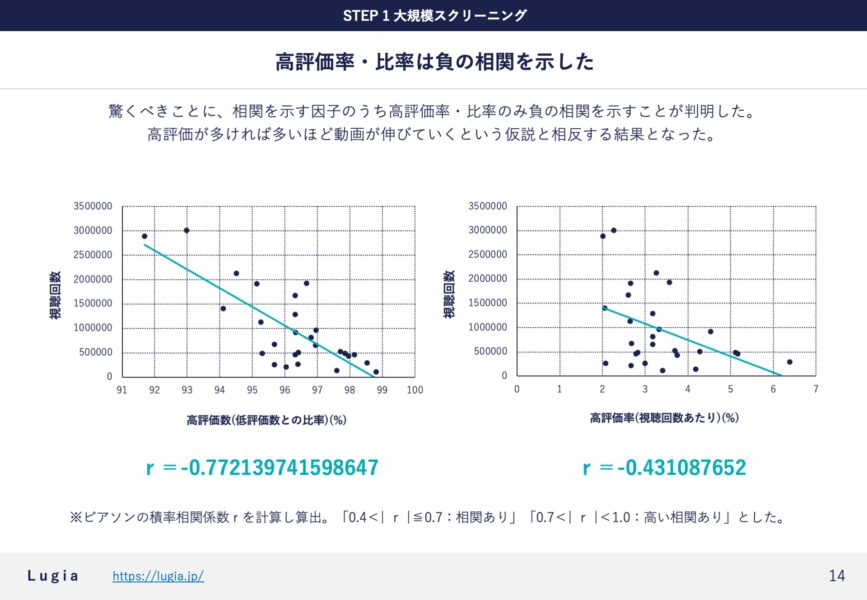

高評価率・比率は負の相関を示した

先述したYouTubeショートの再生回数と相関関係のある10個の因子のうち、「高評価数(低評価との比率)」と「高評価率(視聴回数あたり)」という2つの因子のみ、YouTubeショートの再生回数と負の相関関係があることがわかりました。

負の相関関係があるということはつまり、高評価率が低くなればなるほど再生回数が多くなったり、低評価に対する高評価の比率が低くなればなるほど再生回数が増えるということです。

この結果は調査を実施した奥山自身も意外な結果だと感じました。

なぜなら、これまで言われていた「高評価数が多かったり、高評価率が高ければ高いほど動画は伸びて再生される」ということと相反する結果だったからです。

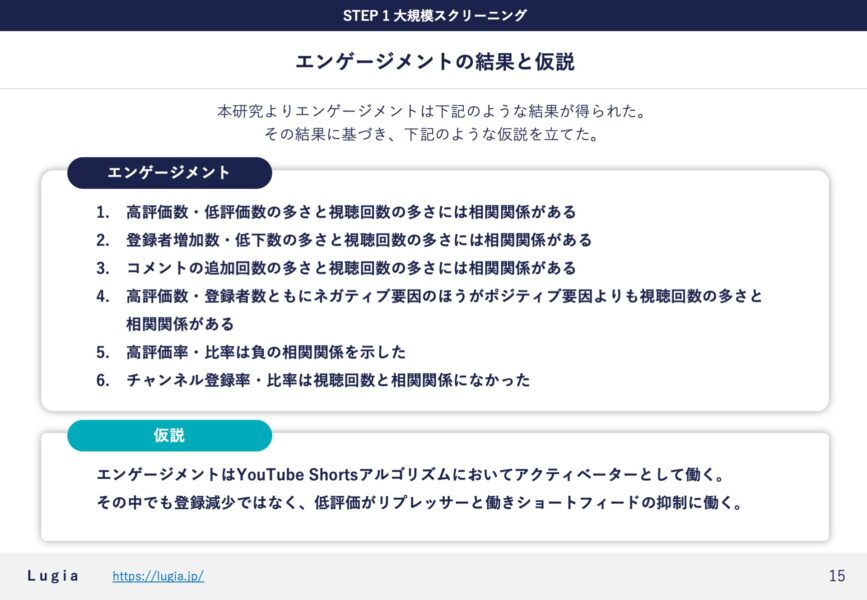

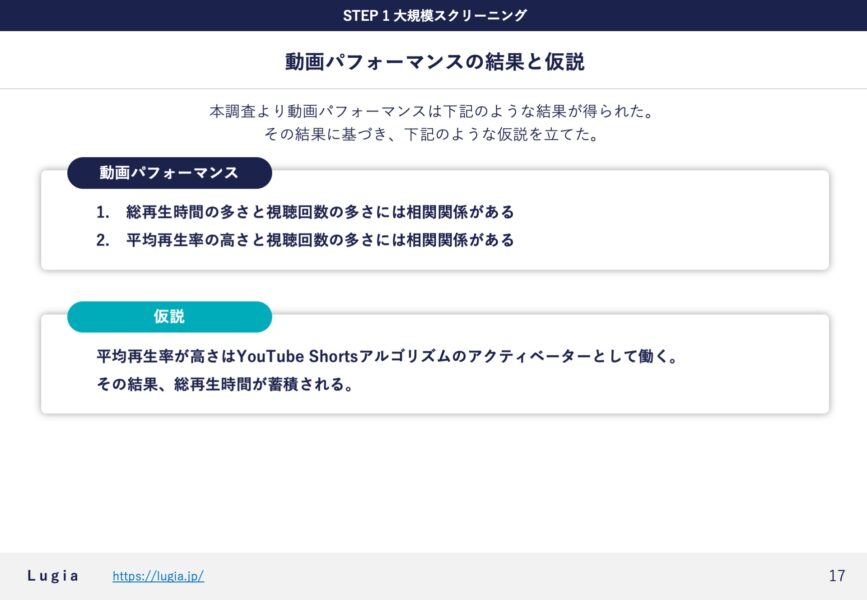

ここからは、「ステップ1:大規模スクリーニング」で得られた結果のまとめと、そこから考えられる仮説を解説します。

エンゲージメント増加はYouTubeショート再生回数を増やす?

まずは調査した因子のうちエンゲージメントに分類されているものの結果は上図のようになります。

エンゲージメントに関しては、ほぼ全ての調査対象因子がYouTubeショート動画の再生回数と相関関係がありました。

その結果からも、高評価数やコメント数などのエンゲージメントはされればされるほどYouTubeショート動画の再生回数が増加するという正の制御因子(アクティベーター)として働いているのではないかという仮説を立てることができました。

また高評価率・比率に関しては、YouTubeショートの再生回数と負の相関関係を示していたということから、低評価をされるということがYouTubeショートの再生回数の増加を抑える方向で働くという負の制御因子(リプレッサー)として働くという仮説も立てることができました。

これは他のアルゴリズムにも共通する事項ですが、アルゴリズムには必ず正に制御する因子と負に制御する因子が存在します。

これら2つの因子が正負に制御をすることにより、アルゴリズムにおける秩序が保たれるのです。

YouTubeでも同様なアルゴリズムが組まれているのではないかと推察できます。

横動画で働く因子はYouTubeショートのアルゴリズムでは働かない

次に大規模スクリーニングにおける通常アルゴリズム(従来の横動画アルゴリズムで重要とされる因子)に分類された因子の結果は上図のようになります。

結果としては、インプレッション数・クリック率という従来の横動画のアルゴリズムに影響を与える因子はYouTubeショート動画の再生回数には影響を与えないことがわかりました。

このことからも、YouTubeショートには下記のような2種類の独立したアルゴリズムが存在することが考えられます。

- ①従来の横動画と同様にブラウジング機能などによって動画がオススメされる

- ②ショートフィードによって動画が視聴される

本調査では②のショートフィードによって爆発的に再生回数が増加したため、①によって得られた再生回数が完全に無視できるほどになってしまいました。

今後YouTubeショートを運用するのであれば、②によるアルゴリズムをハックすることが重要ということが、この結果からもわかります。

高い平均再生率がYouTubeショートの再生回数を伸ばす

最後に大規模スクリーニングにおける動画パフォーマンスに分類された因子の結果は上図のようになります。

結果としては、総再生時間・平均再生率はYouTubeショート動画の再生回数の多さと相関関係があったということになります。

ここから奥山が考えた仮説しては、「平均再生率の高さがYouTubeショートの再生回数を伸ばす因子(アクティベーター)として働き、結果として総再生時間が蓄積されただけではないか」ということです。

結論、平均再生率の高さが重要で、総再生時間の多さというのは結果論ではないかという考えです。

これに関しても、この後の調査で解明していきます。

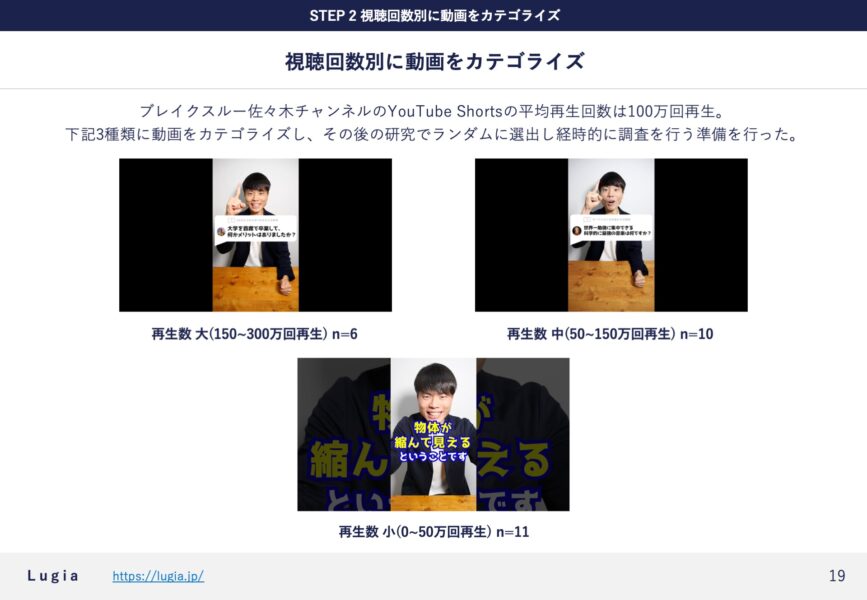

②再生回数別に動画をカテゴライズ

これまでにYouTubeショート動画の再生回数と相関関係のある因子を10個同定しました。

しかし、これだけだとYouTubeショートの再生回数を伸ばしていくためには不十分な情報です。

なぜならば、YouTubeショート動画の再生回数と相関関係のある因子に関して、「その因子はYouTubeショートの再生回数に対して、どのように働いているのか?」という情報までなければ、結局どのように改善していけば良いのかがわからないからです。

この「どのように働いているのか?」という機能解析を次に行い解明することによって、今後YouTubeショート動画の再生回数が増えないといった場面での改善策が明確に浮き彫りになります。

この機能解析を行うための準備としてステップ2では、弊社YouTubeチャンネル「ブレイクスルー佐々木」に投稿されている27本のYouTubeショート動画を以下の3パターンに分類しました。

- 再生数 大:150~300万回再生(n=6)

- 再生数 中:50~150万回再生(n=10)

- 再生数 小:0~50万回再生(n=11)

※平均再生回数は約100万回再生

これら3パターンに動画を分類することで、ステップ3の経時的な調査でより詳細に同定した因子の機能解析を行っていきました。

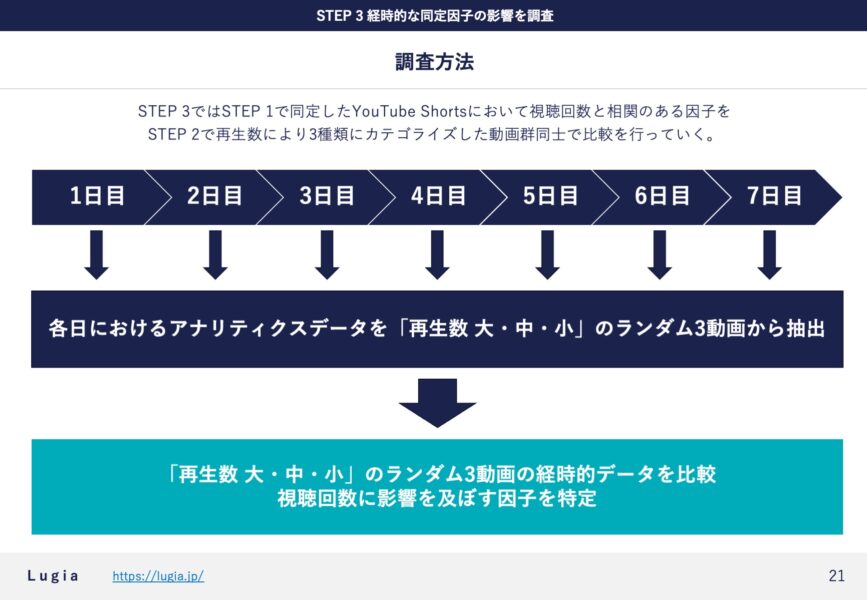

③YouTubeショートの再生回数に影響を与える因子の機能を調査

ステップ3では、ステップ1で同定したYouTubeショート動画の再生回数と相関関係にある因子を、ステップ2で再生数の大小で分類した3パターンの動画群同士で比較をしていきました。

分析の流れ

YouTubeショート動画は上図のように1週間の間で3段階の拡散期を経て、再生回数を大きく伸ばしていくことがわかっています。そのため、この1週間という期間において何かしらの因子の値によってアルゴリズムが決定されていることが考えられます。

この考えをもとに、ブレイクスルー佐々木チャンネルに投稿されているYouTubeショート動画に関して、ステップ1で同定した各因子に対して7日間に渡る経時的な分析を行っていきました(下図)。

分析の流れは下記のようです。

- ①「再生数 大・中・小」に分類された動画それぞれから動画公開後1~7日のアナリティクスデータを抽出

- ②抽出したデータをもとにステップ1で同定した因子を分析

- ③YouTubeショート動画の再生回数に対して同定した因子がどのような機能を持つかを分析

ここからはステップ3で得られた結果を解説していきます。

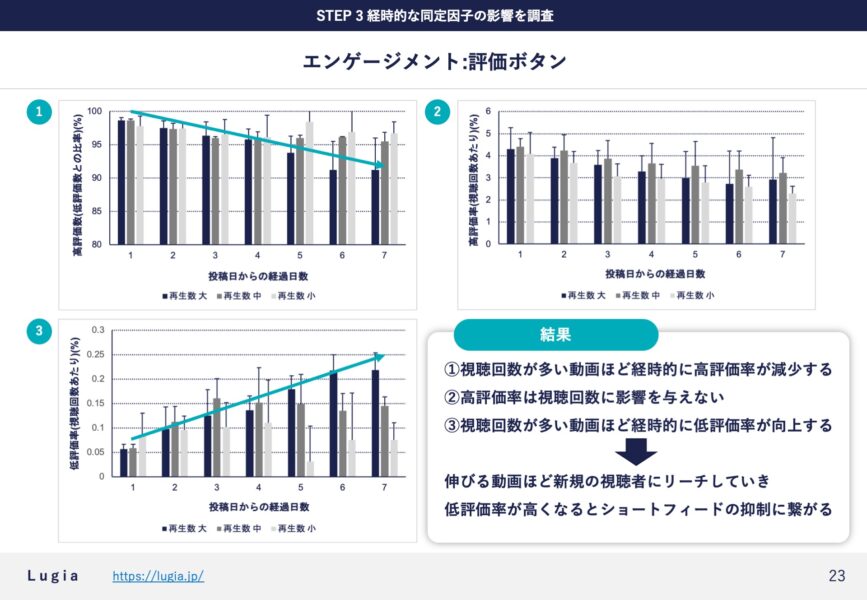

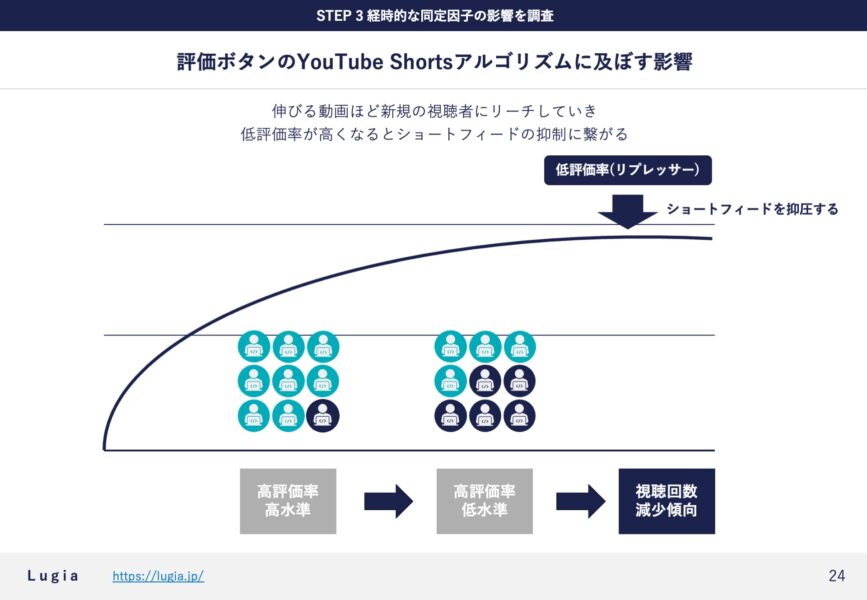

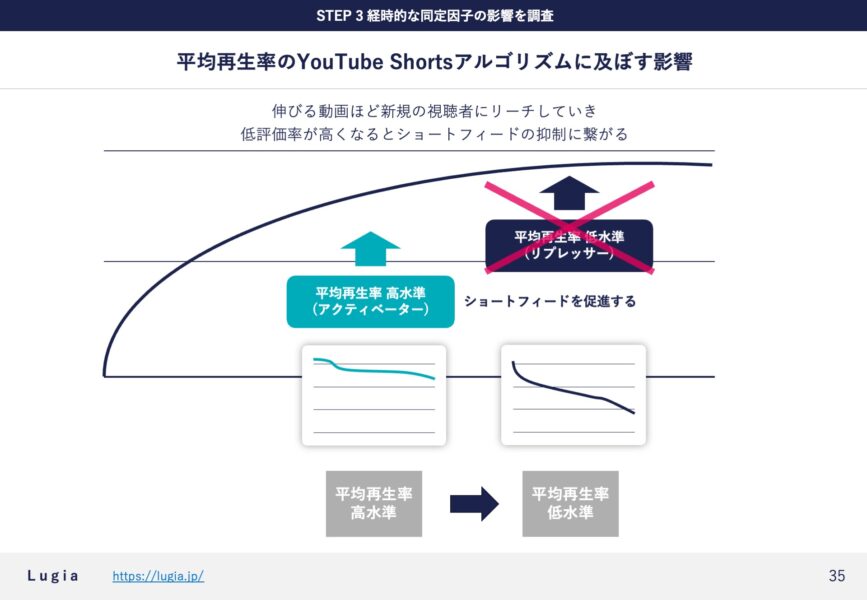

低評価率がYouTubeショートの再生回数の伸びを抑制する

まずはエンゲージメントの中でも評価ボタンに関する結果を解説していきます。

ステップ3における高評価の比率・高評価率・低評価率の結果は上図のようになりました。

結果として、下記3点が得られました。

- 再生回数が多い動画ほど経時的に高評価率が減少する

- 高評価率は再生回数に影響を与えない

- 再生回数が多い動画ほど経時的に低評価率が向上する

よって、伸びる動画ほど新規の視聴者にリーチしていき、低評価率が高くなるとYouTubeショート動画の再生回数の伸びが抑制されるといったことが判明しました。

この結果を図示すると下図のようになります。

要するに、低評価率が高くなればなるほどYouTubeショート動画が伸びにくくなるということです。低評価率という因子がYouTubeショートアルゴリズムには負の制御因子(リプレッサー)として働くことが判明しました。

ここで興味深いのは、高評価というエンゲージメントはYouTubeショートアルゴリズムには影響力を持たないことも合わせて判明しました。

高評価というボタンを押されることはYouTubeショートの再生回数を伸ばす方向には繋がりません。しかし、高評価ボタンが押されれば押されるほど低評価率が下がるため、結果としてYouTubeショート動画の再生回数の伸びを抑制することを防ぐこともできます。

高評価ボタンというのは、それくらいの立ち位置ということがわかりました。

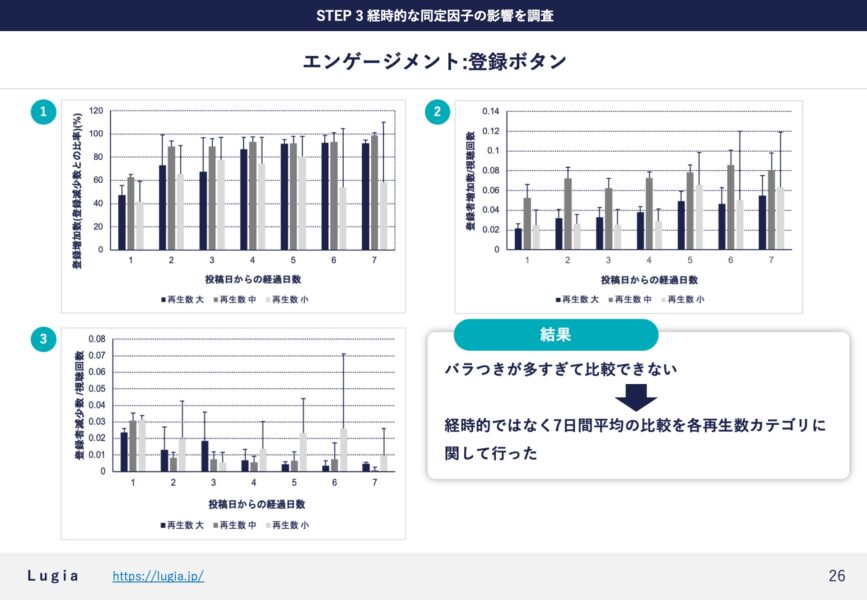

登録解除率がYouTubeショートの再生回数の伸びを抑制する

次にエンゲージメントの中でも登録ボタンに関する結果を解説していきます。

ステップ3における登録増加数・減少数、登録増加率の結果は上図のようになりました。

結論、調査因子の値がバラつき過ぎて7日間に渡る経時的な分析ができませんでした。

そこで、7日間に渡る経時的な分析ではなく7日間における平均値を比較することによって分析を行っていきました。

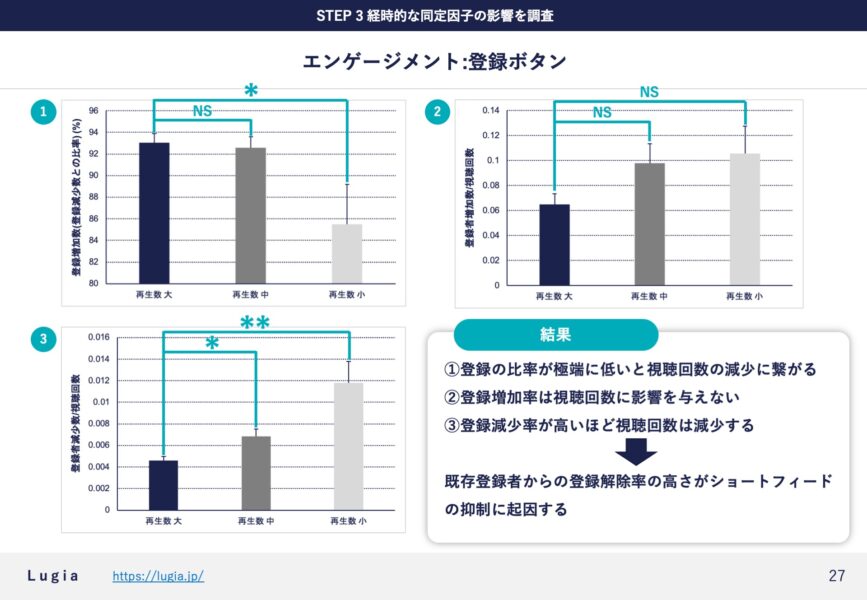

7日間の平均値の比較結果は上図のようになりました。

得られた結果は以下のようになります。

- 登録の比率が極端に低いと再生回数の減少に繋がる

- 登録増加率は再生回数に影響を与えない

- 登録減少率が高いほど再生回数は減少する

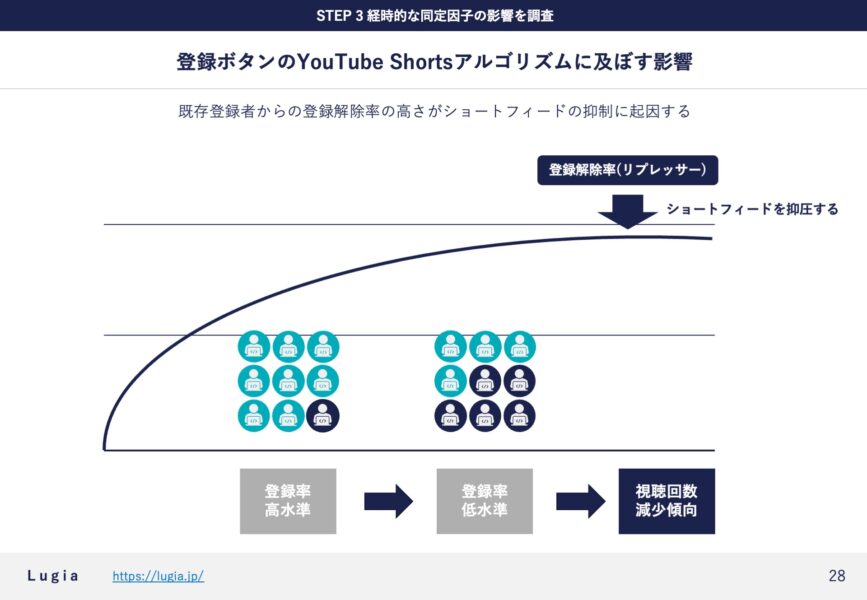

よって、既存登録者からの登録解除率の高さがYouTubeショート動画の再生回数の伸びを抑制するということが判明しました。

この結果を図示すると下図のようになります。

要するに、既存登録者からチャンネル登録を解除されるとYouTubeショート動画が伸びにくくなるということです。登録解除率という因子がYouTubeショートアルゴリズムには負の制御因子(リプレッサー)として働くことが判明しました。

ここで興味深いのは、チャンネル登録をするというエンゲージメントはYouTubeショートアルゴリズムには影響力を持たないことも合わせて判明しました。

これに関しても、先述した評価ボタンの結果とどうように、エンゲージメントのプラス要因である高評価・チャンネル登録などのボタンを押すといったエンゲージメント行為は直接YouTubeショートの伸びを加速させる方向には繋がらず、マイナス要因(低評価・チャンネル登録者減少)の割合を緩和させるための因子としての立ち位置であることがわかります。

新規視聴者のコメント追加回数はYouTubeショートの再生回数の伸びを加速させる

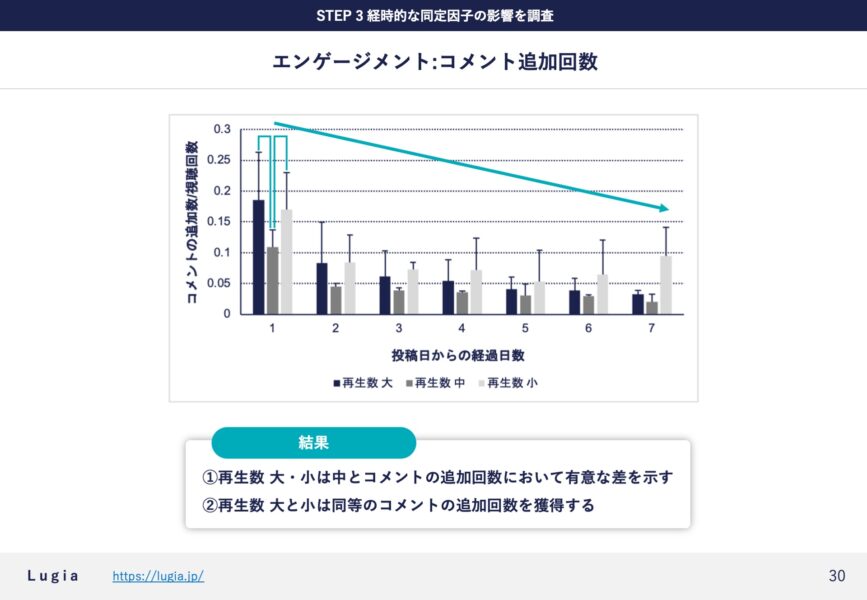

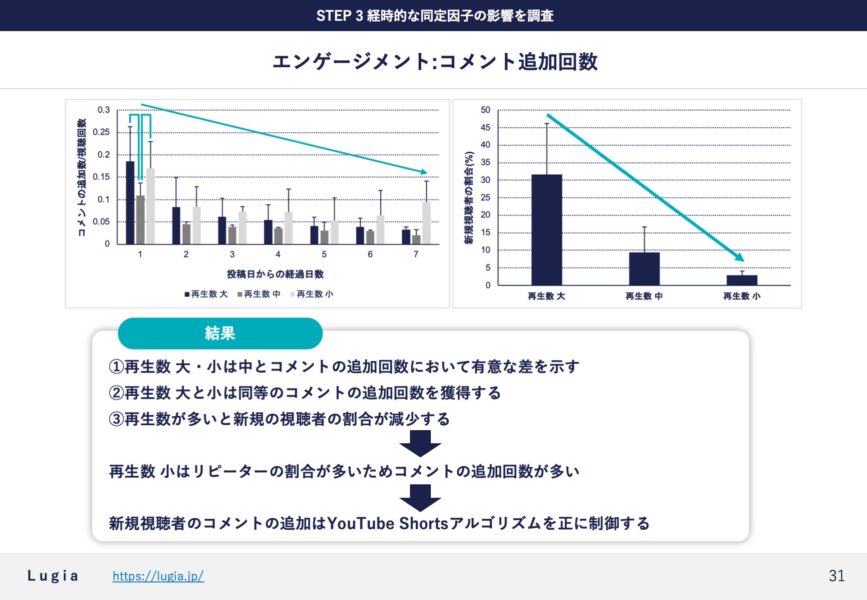

次にエンゲージメントの中でもコメントの追加回数に関する結果を解説していきます。

ステップ3におけるコメントの追加回数の結果は上図のようになりました。

結果として、下記2点が得られました。

- 再生数 大・小は中とコメントの追加回数において有意な差を示す

- 再生数 大と小は同等のコメントの追加回数を獲得する

もしコメントの追加回数がYouTubeショート動画の再生回数を正に制御するアルゴリズム因子であったら、「再生数 大」と「再生数 小」が同等のコメントの追加回数を獲得することは矛盾する結果となってしまいます。

理想的な結果であるなら、「再生数 小」の動画のコメントの追加回数は「再生数 中」よりも低くならなくてはいけません。

この結果に奥山自身は少し違和感を覚えたため、さらに別のデータを分析してみました。それが「再生数 大・中・小における新規視聴者の割合」です。

奥山がここで考えた仮説は「再生数 小の動画は新規の視聴者に届いていないため、見ている層はほとんどリピーター(既にそのチャンネルの動画を見たことがある層)である。そのため、コメントの追加回数が再生数 小の動画でも多いのではないか」というものです。

視聴者層の中でもリピーターの割合が多いということは、その中にブレイクスルー佐々木チャンネルのファンが多く存在している結果、コメントの追加回数が多くなっているということです。

実際、再生数 大・中・小の動画における新規視聴者の割合を調べたところ下図(上部右側)のようになりました。

結果としては、「再生数 小」の動画の視聴者には新規の視聴者はほとんどおらず、95%以上がリピーターであることが判明しました。

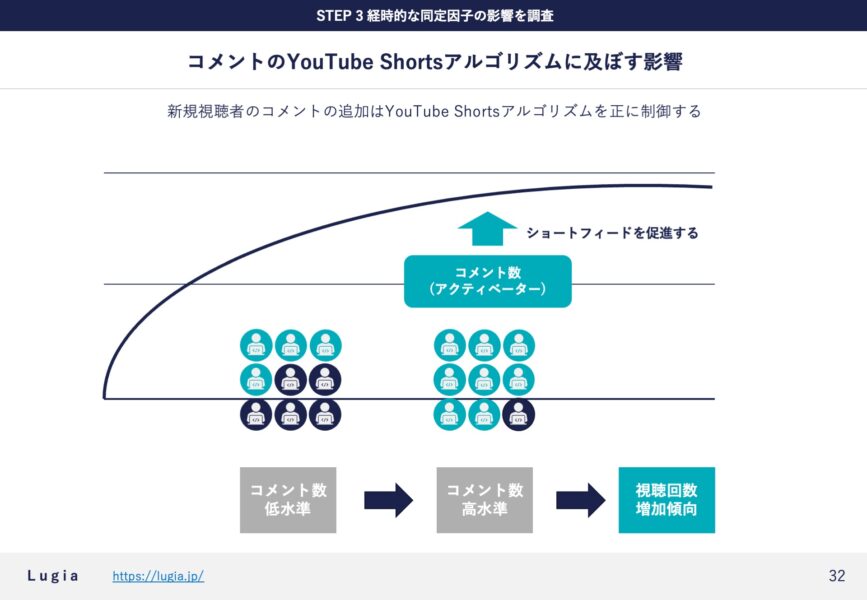

この結果から、コメントの中でも新規の視聴者からのコメントの追加回数というものがYouTubeショートの再生回数の伸びを加速させることが判明しました。

この結果を図示すると下図のようになります。

コメントの中でも「新規視聴者のコメント」というのがYouTubeショートのアルゴリズムには影響を与えるといった結果が非常に興味深く感じました。

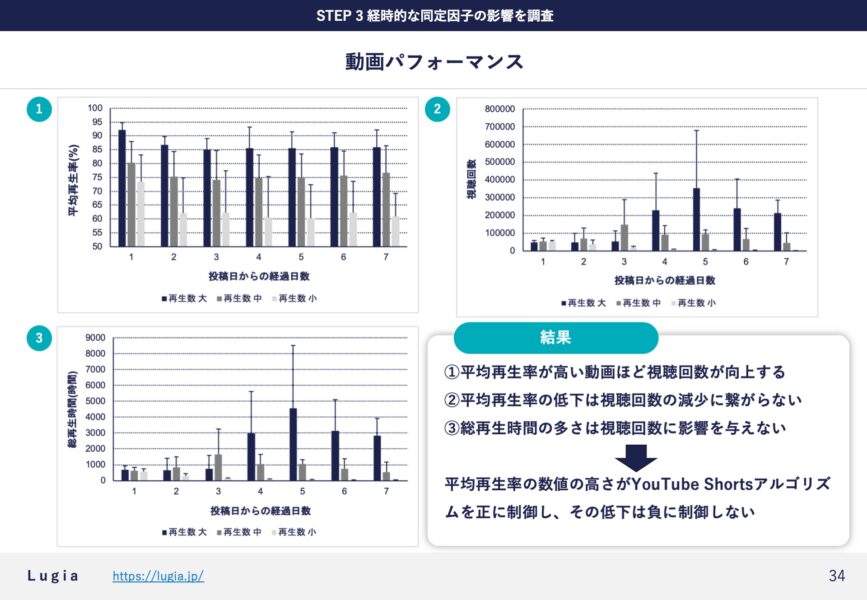

高い平均再生率はYouTubeショートの再生回数の伸びを加速させる

最後に動画パフォーマンスに分類された因子に関する結果を解説していきます。

ステップ3における平均再生率・総再生時間の結果は上図のようになりました。

- 平均再生率が高い動画ほど再生回数が向上する

- 平均再生率の低下は再生回数の減少に繋がらない

- 総再生時間の多さは再生回数に影響を与えない

よって、平均再生率の数値の高さがYouTubeショート動画の再生回数の伸びを加速させることが判明しました。

この結果を図示すると下図のようになります。

要するに平均再生率(視聴者維持率とも言われる)が動画公開後に高い水準であればYouTubeショート動画の再生回数の伸びは大きく加速するということです。

動画公開後から時間が経過すればするほど新規の視聴者にリーチしていきますが、そこでどんどん平均再生率は減少していく傾向にあります。しかし、この平均再生率の減少自体はYouTubeショート動画の伸びを抑制する方向には働かないことも分析からわかります。

平均再生率で大切になるのは、公開後2~3日までの数値の高さということになります。

ちなみに、ブレイクスルー佐々木チャンネルでは公開後2~3日の平均再生率が90%を超えた動画に関しては、最終的な再生回数が150~300万回再生を達成しています。

1つの基準値として、ご参考になれば幸いです。

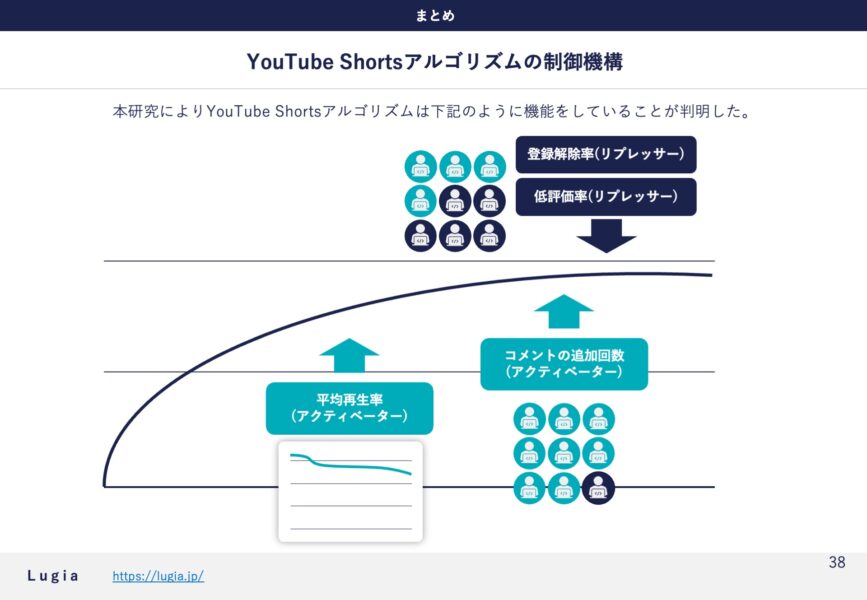

YouTubeショートで再生回数が伸びる仕組み

本分析によってYouTubeショートの再生回数に影響を与える4つの因子を同定し、それらの機能を解明することができました。

これらをまとめて図示すると下図のようになります。

YouTubeショートの再生回数に影響を与える因子の中でも「正に制御する因子(アクティベーター)」と「負に制御する因子(リプレッサー)」という2種類が存在することがわかりました。

時系列的にYouTubeショートアルゴリズムは次のように働くと推察できます。

- ①YouTubeショート動画が公開される

- ②平均再生率が高い場合、動画がショートフィードにより拡散される

- ③新規視聴者にコメントをされると、動画がショートフィードにより拡散される

- ④新規視聴者に届いていくにあたり、低評価や登録解除が行われると再生回数の伸びが抑制される

- ⑤最終的に再生回数が頭打ちになる

これらが、これまで誰も解明をしていなかったYouTubeショートアルゴリズムの全貌になります。

ここからは、この結果をもとにYouTubeショートの再生回数を伸ばす方法を紹介していきます。

YouTubeショートの再生回数を伸ばすための4つの方法

本分析によってYouTubeショートの再生回数を伸ばす仕組みや因子は判明しましたが、具体的にどうやったらYouTubeショートの再生回数が伸びていくのでしょうか?

YouTubeショートの再生回数を伸ばすために重要な4つの方法について解説していきます。

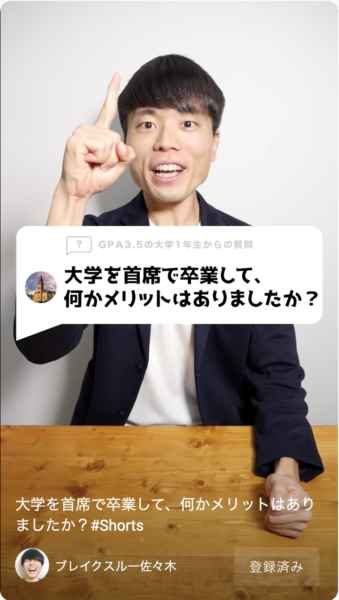

①最後まで再生される動画の構成にする

本分析で明らかになった「平均再生率の高さがYouTubeショートの伸びを加速させる」という結果から、YouTubeショート動画の平均再生率(視聴者維持率)を上げていく施策を講じていかなけれないけません。

平均再生率に大きく直結するのが動画の構成です。動画の構成が不十分であると視聴者維持率が一気に減少してしまい、結果としてYouTubeショートの再生回数が全く伸びません。

特にYouTubeショート動画は、動画をスワイプすることで簡単に次の動画へと遷移されてしまいます。そのため、一番重要になってくるのは冒頭2~3秒になります。まず動画の冒頭には引きを作り、次の動画に遷移されない努力をしましょう。

ブレイクスルー佐々木の動画のように、冒頭に「話す内容を紹介する」といったキャッチーなシーンを入れることが効果的です。

冒頭で引きを作った後は、視聴者維持率が減少しないように論理的に話を展開していく必要があります。

ここでは、PREP法に従った話の展開方法を用いましょう。

PREP法とは下記の英語の頭文字を取った、わかりやすい説明の構成を表したモデルです。

- Point :要点(結論や主張)

- Reason :理由(結論にいたった理由)

- Example:具体例(理由に説得力を持たせるための事例、データ、状況)

- Point :要点(結論や主張)

このPREP法に当てはめながら最後まで再生される動画の構成にしましょう。撮影前に台本を作り、それに沿って撮影を行っていくことがベストです。

②動画にコメントをしてもらう

本分析では「新規視聴者からのコメントの追加回数は、YouTubeショート動画の伸びを加速させる」ということも判明しております。そこで、コメント数を増加させるという施策も重要になってきます。こちらもしっかり行っていきましょう。

コメント数を増加させるためには、以下のような方法が挙げられます。

- 突っ込み所を動画内に入れる

- 詳細をコメント欄に記載する

- コメントを促す

突っ込み所を動画内に入れる

動画にコメントをしてもらうために、ボケ要素などの突っ込み所を動画内に入れることによりコメントされる確率が上がります。

面白くボケてみたり、撮影時に間違えて噛んだ部分を面白く編集して表現してみたりなど様々な突っ込み所の入れ方はあります。

実際に撮影時に実践してみるだけでコメント数が増加するので実践してみてください。

詳細をコメント欄に記載する

YouTubeでコメントをしてもらうことは、その他のエンゲージメント行為である高評価・チャンネル登録と比較すると非常に難易度が高いです。理由としては、コメントは一旦コメント欄を開き、さらに自身で文字を入力するといった手間がかかるからです。

このハードルの高さを低くする方法が「詳細をコメント欄に記載する」です。

やり方として、例えば動画内でクイズを出して、その答えをコメント欄に書くといったやり方が挙げられます。

この方法を取れば、クイズの答えを知りたい視聴者は自ずとコメント欄を開き、答えを確認します。結果として、コメントをする際の一番最初のハードルである「コメント欄を開く」といった行為をユーザーに取ってもらえるので、コメントをしてもらえる確率が高まります。

またこのテクニックは、平均再生率を高める裏技ともなります。

実際にご自身で体験していただきたいのですが、YouTubeショートを再生している際にコメント欄を開くと、そのまま動画は再生されていきます。

ユーザーがコメント欄を確認している間に平均再生率も高まるため、YouTubeショート動画の再生回数を高める一石二鳥の方法とも言えます。

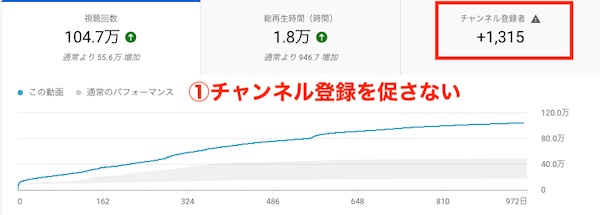

コメントを促す

単純かもしれませんが、コメントを促すこともコメント数を増やす方法です。

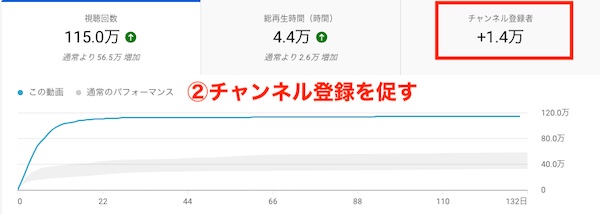

これは実際にブレイクスルー佐々木チャンネルでも実践したことなのですが、動画内で「チャンネル登録をお願いします」と発言した動画は、発言していない動画と比べてチャンネル登録率が10倍増加する事例がありました。

上記はどちらもブレイクスルー佐々木チャンネルに投稿された動画で100万回再生をされている動画のアナリティクスデータです。

前者は動画内でチャンネル登録を促していない動画、後者は動画内でチャンネル登録を促した動画です。比較すると、それぞれの動画を見た視聴者でチャンネル登録をしてくれた人数は10倍以上も異なります。

このように動画内でエンゲージメント行為であるコメント・チャンネル登録・高評価をしっかり伝えることは非常に有効です。

③動画内に視聴者にとって不快な要素を含めない

本分析で得られた「低評価率が高さがYouTubeショート動画の再生回数の伸びを抑制する」という結果から、低評価率を低くするといった施策も重要になってきます。

低評価率を低くするためには、動画内に視聴者にとって不快な要素を含めないということが重要です。

暴言や誹謗中傷などの視聴者にとって不快となる発言は避けるようにしましょう。

④コンテンツ内容に一貫性を持たせる

本分析で得られた「登録解除率の高さがYouTubeショート動画の再生回数の伸びを抑制する」という結果から、既存チャンネル登録者の登録解除率を低くするといった施策も重要になってきます。

既存チャンネル登録者から登録解除をされないための方法として、コンテンツ内容に一貫性を持たせることが非常に重要です。

これはチャンネル登録をしたユーザー目線になって考えてみれば、その理由がわかります。

ユーザーはYouTube上に雑多にあげられている動画を視聴していきます。その中でも、自身が抱えている悩み・課題を解決する動画に出会ったとき、その動画に対して有益性を感じてチャンネル登録をします。

ここで挙げた「悩み・課題を解決する動画」には以下のものが挙げられます。

- ノウハウ不足を補完してくれる動画

- 暇つぶしになる面白い動画

- 睡眠障害、腰痛などの病的事象の改善につながる動画 など

この悩み・課題を解決する動画に出会ったユーザーがなぜチャンネル登録をするかというと、「引き続きそのチャンネルからは同様のコンテンツが発信されることを期待している」からなのです。

その同様のコンテンツを期待し、楽しみにしてくれているユーザーに対して、様々な内容・ジャンルの動画を発信すると、「自分の悩み・課題を解決してくれるチャンネルだと思ったけど、全然ためにならない動画ばかりあげているしチャンネル登録解除しよう」という方向に繋がってしまいます。

そのため重要になってくるのは、「1つのチャンネルには1つ一貫したコンテンツ内容」という法則です。

雑多なジャンルの動画を上げることで、結果としてYouTubeショートの再生回数の伸びが低下するだけでなく、YouTubeチャンネル全体で見ても伸びていかないという結果に繋がりかねません。

コンテンツ内容には必ず一貫性を持たせてYouTubeチャンネル運用を行っていきましょう。

YouTubeショートを活用した逆転戦略を

ここまでYouTubeショートで再生回数が伸びる仕組みを徹底分析し、これまで誰も解明していなかったYouTubeショートのアルゴリズムを世界で初めて解明しました。

冒頭でも紹介しましたが、YouTubeショートは新規の視聴者に爆発的に届き、再生回数を大幅に増加してくれる、とても有用なツールとなります。ここ1年間、YouTubeで短期間の間に登録者数・再生回数を大幅に増加させているチャンネルでは必ずと言って良いほどYouTubeショートを活用しています。

是非、本記事で紹介した「YouTubeショートの再生回数を伸ばすための4つの方法」を実践して皆様のYouTube運用に繋げていっていただければと思います。

またYouTubeショートだけでなく、通常の横動画の再生回数が伸びないと悩んでいる方はこちらの記事もご覧ください。

YouTubeの再生回数が伸びない原因と対処法【登録者96万人のノウハウを全て公開】

また株式会社Lugiaでは、自社YouTubeチャンネル「ブレイクスルー佐々木」をこれまでに登録者数96万人まで伸ばしたノウハウを活かして、再現性高く企業YouTubeチャンネルを伸ばすYouTubeの運用代行サービスを提供しています。

本記事で紹介したYouTubeショートに関しても、平均再生回数100万回超え、累計再生回数2,700万回超えのノウハウを活かして、これからYouTubeを始める方でも爆発的に伸ばしていく戦略やノウハウを提供しています。

これからYouTubeを始める企業様、現在YouTubeをやっているが伸び悩んでいる企業様向けに毎月10社限定でZoom無料相談を実施しています。公式LINEから簡単にお問い合わせできますので、気になる企業様はぜひ友達追加してみてください。

下記メールアドレスからもお問い合わせ可能です。

info@lugia.jp

早稲田大学先進理工学部応用物理学科を首席卒業後、同大学院を修了。大学院在学中に開始した「ブレイクスルー佐々木」チャンネルにて、登録者を90万人まで増やし、教育系YouTuberとして台頭。2020年10月に株式会社Lugiaを創業し、YouTubeなどのWebを活用したコンサルティング事業を行う。